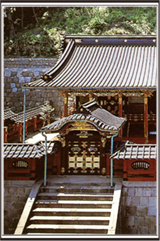

| 浅間神社 |

神部神社 |

延喜元年、当時の醍醐天皇の勅願によって、現在の富士宮市に鎮座する「富士山本宮浅間大社」の「木之花咲耶姫命」のご分霊を勧請し、「富士新宮」としてお祭りされたと伝えられている。

御神徳

安産・子授け・婦徳円満

|

崇神天皇の御宇の鎮座とも伝えられ、二千年以上の歴史がある。この地方では最古の氏神様の神社である。

御神徳

延命長寿・縁結び

除災招福

|

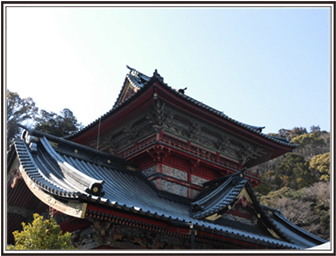

| 舞殿 |

江戸時代後期に造営された社殿内唯一素木造りの建造物。廿日会祭には稚児舞楽が披露される。

|

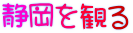

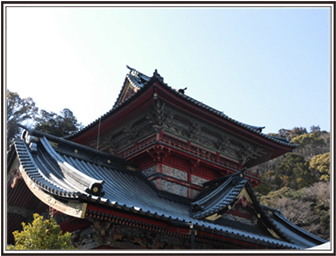

| 大拝殿 |

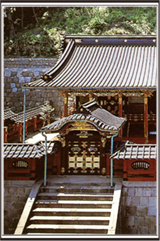

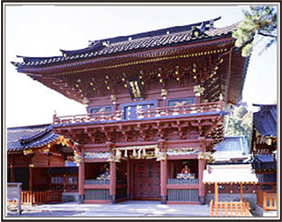

楼門 |

楼門をくぐった先にある。富士山をイメージして造られた、浅間造という二階建て楼閣造の全国的にもめずらしい建物。高さ21mの巨体や鮮やかな色使い繊細な彫刻は大迫力で一見の価値あり。 |

神部神社、浅間神社の楼門で、彫物には「虎の子渡し」や、浅間神社七不思議のひとつ「水呑の龍」がある。

令和2年11月に漆・彩色塗替え工事が竣功しました。 |

| 御神水井戸 |

| 叶え馬 |

左 甚五郎(ひだりじんごろう)作とされ、なんでも叶う白い馬といわれている。

もとは二頭だったものが、安永の火事によって三保の神社へ逃げ、そのうち一頭は帰ってこなかったという伝説から浅間神社七不思議のひとつに数えられており、静岡の新民謡「ちゃっきり節」でもこの伝説が歌われている。

|

静岡浅間神社の社殿を造営した時点で存在していたものと推定される井戸。明治以降は空井戸として保存されてきたが、平成になって上座が復元された。神社の儀式等にも使われていたといわれるこの水は、持ち帰ることもできる。

御利益

疫病退散・延命長寿 |

| TOPへ |