|

|

| 登呂遺跡 |

|

登呂遺跡は太平洋戦争中の昭和18年、軍需工場建設中に発見され、弥生時代の遺跡であることがわかりました。戦後の昭和22年から25年にかけて本格的な発掘調査が行われ、弥生時代後期の農村を残す集落遺跡で、住居と米を保管するための高床倉庫の跡、約8ヘクタールの水田跡が確認されました。遺跡からは土器をはじめ木製の容器や農具が出土し、昭和27年には国の特別史跡に指定されました。その後、平成11年度から15年度まで再整備のための再発掘調査が行われ、棟持柱がそえられた祭殿と考えられる大型の掘立柱建物跡や、集落と水田跡を区画する溝など新しい情報が得られました。

|

|

|

|

|

|

| 竪穴式住居 |

竪穴式住居の中 |

| 地面に円形の穴を掘り、中央に炉を作って周囲に柱を立て、草で屋根をふいた作りになっています。登呂遺跡の一番の見どころです。 |

竪穴式住居の内側です。しっかりとした骨組みになっていて雨や風から住んでいる人を守ってきました。 |

|

| 高床式倉庫 |

| 稲や食料や道具類を収納した考えられている。水害や他の動物から穀物などを守るため、高床式になっています。 |

|

|

| ねずみ返し |

| 倉庫の穀物をねずみなどに狙われないようにするため下からねずみが登ってこないように設計されています。 |

|

|

|

|

博物館

|

登呂遺跡内にある遺跡と一体化した博物館です。遺物の展示だけでなく、弥生時代をリアルに感じられる体験学習も行っています。1階は無料スペースでどなたでも入場可能です。交流ホールや情報コーナーなど、人や地域との触れ合いも重視し、様々なイベントや企画も行っています。

|

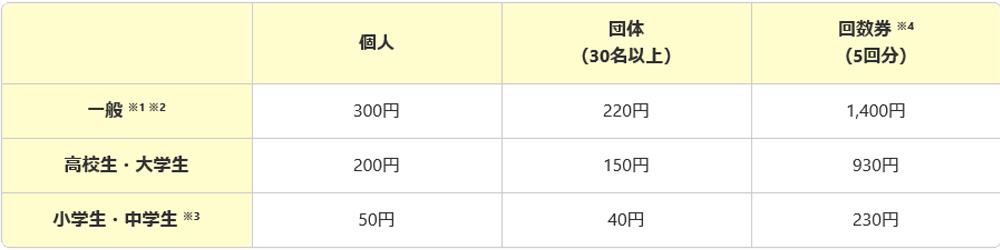

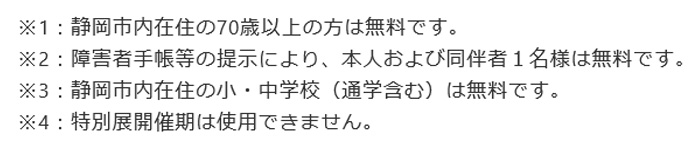

| 博物館観覧料 |

|

登呂遺跡・博物館1階(体験展示室を含む)・屋上テラスは無料で観覧できます。

博物館2階(常設展示室・特別・企画展示室)は。観覧券が必要です。

|

|

|

|

|

入り口をくぐると弥生時代にタイムスリップ。近くには、弥生土器などがたくさん置いてあります。また、弥生時代のふくや履物が置いてあり、弥生時代の生活が体験できます。

|

弥生時代の人々は、石斧(セキフ)・手斧(チョウフ)を使って木を削って、船などを作っていました。また、実際に石斧・手斧を使って体験もできます。

|

|

|

|

|

高床式倉庫

保存している穀物などをネズミの侵入や湿気などから守るためにネズミ返しなどを取り付けるなどの工夫がされています。

|

竪穴住居

これは、弥生時代の住居です。この住居には5、6人が住んでいたと思われます。集落には50~70棟の建物がたっていたそうです。

|

|

|

|

|

火熾し体験

簡単そうに見えて、実際にやってみるとなかなか煙がたちません。スタッフも体験してみましたが、煙がたちませんでした。

|

田植え体験

近くには、弥生時代の人々が田植えに使っていた履物が置いてあります。実際にそれを履いて田植えの体験もできます。

|

|

| |

| |

|

|